「歯並びは整っているのに、横顔の輪郭が気になる」「口元が前に出て見え、写真に写るのが苦手」。こうした悩みの背景にあるのが、いわゆる「口ゴボ」と呼ばれる口元の突出です。最近ではEラインや横顔のバランスを意識する方が増え、「矯正で改善できるのか」「自分は骨格の問題なのか」と不安を抱く声も少なくありません。

実際には、口ゴボには大きく二つの原因があります。ひとつは顎の骨格そのものに由来する「骨格性口ゴボ」、もうひとつは歯の傾きや並び方による「歯列性口ゴボ」です。前者は顎変形症と関連し、外科的な治療を伴う場合もあり、後者は矯正治療での改善が可能です。つまり「どちらに該当するか」の見極めが、治療方針を左右します。

当院では、“笑顔と安心を最優先に”という理念のもと、初診から精密検査・診断まで丁寧に対話を重ね、骨格と歯列の両面を正確に評価しています。表側・裏側・マウスピース矯正に加え、必要に応じて顎変形症治療にも対応できる体制を整えています。この記事では、口ゴボと骨格の関係、治療方法、そして外科矯正が必要となるケースまで幅広く解説し、正しい判断につながる情報をお届けします。

口ゴボとは?骨格による影響を解説

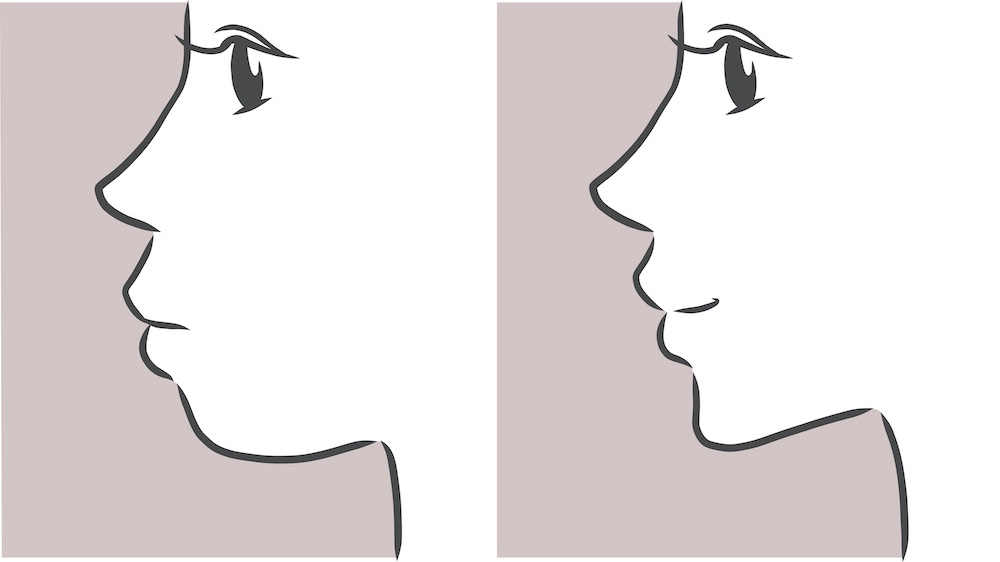

「口ゴボ」という言葉は医学的な専門用語ではなく、主に見た目の印象を表す俗語です。一般的には、上下の前歯や口元が前方に突出し、横顔で唇が盛り上がって見える状態を指します。マスク生活の中で気づきにくかったものの、写真や会話の際に「横顔のバランスが気になる」という声が増えたことで、多くの方が意識するようになりました。

この口ゴボには、大きく分けて二つの原因があります。ひとつは顎の骨格そのものに由来する「骨格性口ゴボ」、もうひとつは歯並びや傾きによる「歯列性口ゴボ」です。骨格性の場合は、上顎が前に出ていたり下顎が後退していたりと、顎の大きさや位置に問題があるケースが多く、矯正だけでの改善が難しいことがあります。一方で歯列性の場合は、歯の傾斜やアーチの形が原因であり、矯正治療で整えることで比較的改善が見込めます。

また、横顔の美しさを測る指標として「Eライン」がよく用いられます。これは鼻先と顎先を結んだ直線で、唇がその線上か少し内側にあると調和が取れているとされます。口ゴボではこのEラインから唇が大きく前に出てしまい、横顔の印象に影響を及ぼします。

ただし、自己判断で「自分は歯並びが整っているから問題ない」と考えるのは危険です。歯列が整っていても骨格的な要因で口ゴボに見えるケースが少なくありません。逆に骨格に問題がなくても、歯の傾きによって突出感が強調される場合もあります。見た目だけでは原因を正確に切り分けることは難しく、専門的な検査と診断が欠かせません。

ここではまず「口ゴボ」という言葉の意味と、骨格性・歯列性という二つの原因の違いを整理しました。次は、特に骨格が原因となる口ゴボの特徴について、さらに詳しく見ていきます。

骨格が原因の口ゴボの特徴

歯並びが整っていても、横顔の突出感が残る場合は骨格的な要因が背景にあります。代表的なのは「上顎が前に出ている」「下顎が後ろに引っ込んでいる」といった顎のズレで、唇全体を押し出すため口ゴボが目立ちやすくなります。

さらに、唇の厚みや口周囲の筋肉の働きによって突出感が強調されることもあり、実際の骨格以上に口元が前に出て見えるケースもあります。また、歯列自体が整っていても骨格に問題が残ると、横顔のラインは不自然に映ります。

ここでは、骨格性口ゴボの具体的な特徴を整理し、「顎の前後関係」「軟組織の影響」「歯並びが良くても口ゴボに見えるケース」について詳しく解説します。

上顎前突と下顎後退

骨格性の口ゴボで最も多い要因が、上顎が前に出すぎている「上顎前突」と、下顎が後ろに引っ込んでいる「下顎後退」です。どちらも横顔のバランスに影響し、唇全体が前方に押し出されることで突出感が強くなります。

上顎前突は、いわゆる「出っ歯」と呼ばれる状態に近く、上顎の骨自体が大きかったり位置が前方にあるため、歯並びが整っていても横顔がもっこりして見えるのが特徴です。一方で下顎後退は、下顎が小さい、もしくは後ろに位置していることで起こり、相対的に上顎が前に出て見えます。いずれも噛み合わせに不調和を生じやすく、見た目だけでなく咀嚼や発音にも影響します。

このように、口元の突出は単なる歯列の問題ではなく、顎の骨の前後関係によっても大きく左右されます。次では、唇や筋肉といった軟組織が与える影響について触れていきます。

唇の厚み・口周りの筋肉の影響

口ゴボの印象は、顎の骨格だけでなく、唇や筋肉といった軟らかい組織によっても左右されます。たとえば、唇そのものが厚い場合や、口輪筋(口の周りの筋肉)が常に緊張している場合には、骨格が大きく前に出ていなくても口元が強調され、横顔で口ゴボに見えやすくなります。

また、普段の呼吸や飲み込みのクセによって筋肉のバランスが崩れ、唇が閉じにくい状態になることもあります。特に口呼吸が習慣化している方では、上唇や下唇の位置が前にずれやすく、結果として口元の突出感を助長することがあります。

このように、唇の厚みや筋肉の働きは骨格に直接関わらなくても口ゴボの見え方に大きな影響を与えます。次では「歯並びが良くても口ゴボに見えるケース」について解説します。

歯並びが良くても口ゴボに見えるケース

「矯正をして歯並びが整ったのに、横顔の印象が変わらない」という声を耳にすることがあります。これは、歯列そのものが整っていても、骨格の影響で口元の突出感が残ってしまうためです。

たとえば、上顎が前に出ている、下顎が小さい、あるいは後退している場合には、歯の配列がきれいでも横顔のバランスは改善しにくくなります。見た目だけでは「歯並びが良い=口ゴボではない」と判断しがちですが、骨格的な要因が隠れていると突出感は解消されません。

このように「歯並びが整っているから安心」という自己判断は危険です。実際には骨格の診断が欠かせず、精密な検査によって初めて原因が明らかになります。ここまでで骨格性の特徴を整理しました。次に、歯並びが原因となる口ゴボとの違いについて解説します。

歯並びが原因の口ゴボとの違い

口ゴボは骨格性だけでなく、歯並びそのものが原因で生じる場合もあります。歯が前方に傾いていたり、アーチが狭く歯が並びきらずに押し出されていると、顎の骨格に問題がなくても口元が突出して見えることがあります。

骨格性と歯列性の違いを見分けるひとつの目安が、横顔のラインです。鼻先と顎先を結んだ「Eライン」から唇がどの程度はみ出しているかを確認すると、口元のバランスを大まかに知ることができます。ただし、これはあくまでセルフチェックの一助にすぎず、骨格と歯列のどちらが主な要因かを判断することは困難です。

「歯並びが悪いから口ゴボだろう」「歯はきれいだから問題ないはず」といった自己判断は誤解につながりやすく、治療法を誤る恐れがあります。正確な診断には、矯正歯科での精密検査が不可欠です。専門的な検査を受けることで、骨格的な要因か歯列によるものかを切り分け、最適な治療方針を立てることができます。

ここからは、骨格性の口ゴボに対して実際にどのような治療が行われるのかを詳しく見ていきます。

骨格性の口ゴボの治療方法

骨格性の口ゴボは、歯列矯正だけでは十分に改善できない場合があります。そのため治療方法は、骨格のズレの程度によって大きく変わります。軽度であれば矯正のみで改善が期待できますが、顎の前後・左右・上下のズレが大きい場合には外科手術を併用する必要があります。

まず、比較的軽度のケースでは矯正治療で対応可能です。歯の傾きを調整し、前方に出すぎた前歯を適切な位置に移動させることで、横顔のラインを改善できます。マウスピース矯正や表側・裏側矯正など、装置の種類は症例に応じて選択されます。

一方で、顎の骨そのものに大きな不調和がある場合は外科的な治療が必要です。代表的なのは「顎変形症」に分類されるケースで、通常の矯正では改善が難しいため、外科手術によって骨格を整えたうえで矯正治療を行います。術前に1〜1年半ほど矯正で歯列を整え、手術後には入院を伴う顎の骨切り手術を行い、その後再び矯正で噛み合わせを仕上げていく流れです。

実際には、矯正と外科手術を併用するケースが少なくありません。歯並びの調整と骨格の修正を組み合わせることで、口元の審美性と噛み合わせの機能性の両立が可能になります。特に顎変形症が関与する場合は、こうした包括的なアプローチが欠かせません。

このように、骨格性口ゴボの治療は「矯正単独で対応できるのか」「外科矯正が必要なのか」を正しく見極めることが重要です。次に、顎変形症と外科矯正治療についてさらに詳しく解説します。

顎変形症と外科矯正治療

口ゴボの原因が骨格にある場合、その中には「顎変形症」と診断されるケースが含まれます。顎変形症とは、あごの骨が前後・左右・上下にずれており、歯並びや噛み合わせだけでなく横顔の印象にも大きな影響を及ぼす状態です。通常の矯正治療では改善が難しく、外科手術を併用して骨格そのものを整える必要があります。

外科矯正は、精密検査で顎変形症と診断された場合に選択される治療方法で、術前矯正・外科手術・術後矯正を経て、かみ合わせと顔貌の両方を調和させていきます。顎の骨格から改善するため、通常の矯正では得られない横顔の変化や口元のバランスが期待できる一方で、入院や全身麻酔といった負担も伴います。

ここからは、顎変形症に対して行う外科矯正の具体的な流れやメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

矯正治療で改善できる範囲

骨格性の口ゴボであっても、必ずしも外科手術が必要になるわけではありません。顎の前後差やズレが軽度であれば、矯正治療だけで改善できるケースもあります。たとえば、前歯の角度を調整して後方へ移動させたり、奥歯の位置をコントロールすることで、横顔のラインを整えることが可能です。

治療に用いる装置は症例や希望に合わせて選ばれます。表側矯正は安定した精度が得られやすく、裏側矯正は目立ちにくいのが特徴です。マウスピース矯正は透明で取り外し可能なため、日常生活への影響を最小限に抑えながら治療を進められます。さらにアンカースクリューを組み合わせることで、従来では難しかった歯の移動も可能になっています。

このように、骨格性であっても軽度のケースでは矯正のみで改善を図ることができ、治療選択肢の幅が広がっています。

外科手術が必要になる場合

骨格性口ゴボのなかでも、顎の前後差や上下・左右のズレが大きい場合は、矯正治療だけでは十分な改善が得られません。歯の角度を調整するだけでは限界があり、骨格そのものの不調和を整える必要があるのです。

このようなケースでは、顎の骨を切り分けて正しい位置に移動させる外科手術を併用します。手術によって骨格の前後関係を根本から修正できるため、横顔の突出感だけでなく噛み合わせや咀嚼機能の改善にもつながります。

外科手術を伴う矯正治療は「外科矯正」と呼ばれ、顎変形症に分類される症例が主な対象です。治療は矯正歯科と口腔外科が連携して進められ、長期的な治療計画を必要としますが、その分大きな変化が得られる点が特徴です。

矯正と外科手術の併用例

中等度から重度の骨格性口ゴボでは、矯正と外科手術を組み合わせた治療が選択されることが多くあります。まずは「術前矯正」として歯列を整え、手術の際に上下の顎が正しく噛み合うように準備します。その後、全身麻酔下で顎の骨を切り分け、適切な位置へ移動させる外科手術を行います。

手術後は10日〜2週間程度の入院が必要となり、その後は「術後矯正」で噛み合わせの微調整を行います。最終的には「保定」と呼ばれる安定期間を設けて、歯や骨格の位置を固定していきます。この一連の流れによって、見た目の改善と噛み合わせの回復を同時に実現できます。

矯正と外科手術の併用は治療期間が長期に及ぶものの、根本的な改善が期待できる方法です。患者さまにとっては負担もありますが、結果として横顔の調和と口元の自然な仕上がりを得られる可能性が高まります。

顎変形症が関わるケース

骨格性口ゴボの中には、単純な前突感にとどまらず「顎変形症」に分類される症例があります。顎変形症とは、顎の骨が前後・上下・左右に大きくずれている状態で、噛み合わせや顔貌に深刻な影響を及ぼします。出っ歯や受け口、開咬、顎のゆがみ、ガミースマイルなどが代表的な例です。

このようなケースでは、歯列矯正だけで改善することは困難です。顎の骨格自体を外科手術で修正し、矯正治療と組み合わせる必要があります。治療には長い期間がかかりますが、横顔のバランスを大きく変えることができ、機能面でもしっかりと噛める状態を取り戻せます。

骨格性口ゴボに顎変形症が関わっているかどうかは、見た目だけで判断することはできません。精密な検査と専門医による診断が欠かせず、治療方針を立てるうえで最も重要な分岐点となります。

当院では顎変形症の患者様の治療も行っておりますので、お気軽にカウンセリングにお越しください。

口ゴボ治療で変わる横顔とEライン

口ゴボの治療によって多くの方が実感されるのが、横顔の変化です。口元の突出が改善されると、鼻先と顎先を結んだEラインに唇が近づき、より自然で調和の取れた横顔になります。特に骨格性の口ゴボでは、治療前後の印象が大きく変わり、「口元がすっきりした」「自信を持って笑えるようになった」といった声が多く聞かれます。

横顔の改善は、単なる見た目の問題にとどまりません。口元が引き締まることで唇が閉じやすくなり、口呼吸の改善や発音のしやすさ、さらには歯の清掃性の向上にもつながります。つまり、審美性と機能性の両方にメリットがあるのです。

ただし、治療の効果や変化の度合いは一人ひとりの骨格や歯列の状態によって異なります。Eラインを整えることが目的であっても、無理に後退させすぎると不自然な印象になる場合があるため、認定医による精密な診断と治療計画が欠かせません。

当院では、横顔のバランスを重視しながらも、噛み合わせや将来の安定性を考慮した治療を行っています。外見だけでなく健康面も含めてトータルに改善できる点が、口ゴボ治療の大きな価値といえるでしょう。次は、鶴見ニコ矯正歯科ならではの強みについて紹介します。

口ゴボ治療における鶴見ニコ矯正歯科の強み

骨格性の口ゴボは、原因の切り分けから治療法の選択まで専門的な判断が求められるため、どの医院で診断・治療を受けるかがとても重要です。特に骨格性の場合、矯正だけで改善できるのか、外科手術との併用が必要なのかを見極めるには高い専門性と経験が欠かせません。

当院の強みは大きく三つあります。第一に、日本矯正歯科学会の認定医による精密な診断力です。第二に、表側・裏側・マウスピース・ハーフリンガルといった多彩な装置を組み合わせ、患者さまに合わせた柔軟な提案ができる点。第三に、見た目と噛み合わせの両立を重視し、機能面も含めた総合的な改善をめざす姿勢です。さらに、駅からのアクセスや診療時間の柔軟さも通いやすさにつながっています。

以下では、それぞれの強みを具体的に解説し、当院ならではの取り組みを紹介します。

日本矯正歯科学会認定医による精密診断

骨格性の口ゴボを正しく治療するためには、まず原因を的確に見極めることが欠かせません。当院では、日本矯正歯科学会の認定医である院長・副院長がすべての患者さまの診断を担当しています。大学病院での臨床と研究で培った経験をもとに、骨格と歯列の両面を総合的に評価し、適切な治療方針を導き出しています。

診断では、セファロ分析や3Dスキャンを用いて顎の位置や歯の傾斜を細かく計測します。そのうえで、矯正治療で改善できるのか、外科的な併用が必要なのかを明確にし、複数の治療案を比較検討できる形で提示します。患者さまが納得して治療に進めるよう、診断からカウンセリングまで丁寧に行うことを大切にしています。

装置選択の柔軟性(裏側・ハーフリンガル・マウスピース)

矯正治療では、見た目や生活スタイルに合わせて装置を選ぶことが重要です。当院では、表側矯正だけでなく、裏側矯正、ハーフリンガル矯正、マウスピース矯正といった多彩な選択肢を用意しています。これにより「目立たない方法で治したい」「取り外しができる装置を希望したい」といった個々のニーズに応えることが可能です。

裏側矯正は、歯の裏側に装置を装着するため周囲からほとんど見えません。ハーフリンガル矯正は、上顎は裏側、下顎は表側に装置をつける方法で、審美性と治療精度のバランスをとりたい方に適しています。さらにマウスピース矯正は透明で取り外しができ、日常生活への影響を最小限に抑えられます。

複数の装置を比較しながら、骨格性の問題に適した治療計画を立てられる点は大きな強みです。患者さま一人ひとりにとって「続けやすく、納得できる治療法」を選択できるよう、柔軟に対応しています。

見た目と噛み合わせの両立を重視

矯正治療の目的は、見た目を整えることだけではありません。歯並びや口元の改善に加えて、しっかりと噛める状態をつくり、将来にわたって歯や顎関節を守ることも大切です。当院では、横顔のラインやEラインの改善と同時に、噛み合わせの安定を重視した治療を行っています。

骨格性の口ゴボでは、見た目だけを優先して治療を進めると、噛みにくさや歯への負担が残ることがあります。そこで、セファロ分析やデジタルシミュレーションを活用し、審美性と機能性を両立させる治療計画を立案します。最終的に自然な横顔と快適な噛み合わせを実現できるよう、認定医が一人ひとりに合わせて丁寧に調整を重ねています。

通院のしやすさ(土日診療・駅直結・分割払い)

矯正治療は数年にわたる長期的な通院が必要となるため、通いやすさも医院選びの大切な要素です。当院は駅から徒歩1分の立地にあり、提携駐車場もあるため公共交通機関・自家用車のどちらでも通院しやすい環境を整えています。さらに土日も診療を行っているため、平日は忙しい社会人や学生の方でも無理なく通い続けることができます。

また、費用面の安心も重視しています。料金の目安を公開しているほか、最大120回まで分割払いが可能なデンタルローンにも対応。経済的な負担を軽減しながら、計画的に治療を進められる体制を整えています。

「立地」「診療時間」「支払い方法」の三つを揃えることで、治療を始めやすく、継続しやすい環境を提供しています。矯正治療を続ける上での不安を少しでも減らし、安心して通院いただけることを大切にしています。

まとめ:骨格性か歯列性かを正しく見極め、適切な治療を選ぶために

口ゴボは一見すると単なる歯並びの問題に思われがちですが、実際には骨格性と歯列性の二つに分けられ、それぞれで治療方針が大きく異なります。歯並びが整っていても骨格が原因で突出感が残ることもあれば、逆に歯列が前方に傾いているだけで口ゴボに見えるケースもあります。見た目だけでは判断が難しく、自己診断では誤った選択をしてしまう恐れがあります。

そのため、認定医による精密な検査と診断が不可欠です。矯正だけで改善できる場合もあれば、顎変形症に該当し外科手術を併用すべき場合もあり、正確な診断なしには最適な治療にたどり着けません。当院では、横顔の審美性と噛み合わせの機能性の両立を重視し、患者さまのライフスタイルに合わせた治療法をご提案しています。

「治療中の見た目も気になる」「最終的に自然で美しい仕上がりにしたい」という想いに寄り添いながら、安心して治療を続けていただける環境を整えています。まずは一度ご相談いただき、専門的な診断でご自身の状態を正しく把握することから始めましょう。