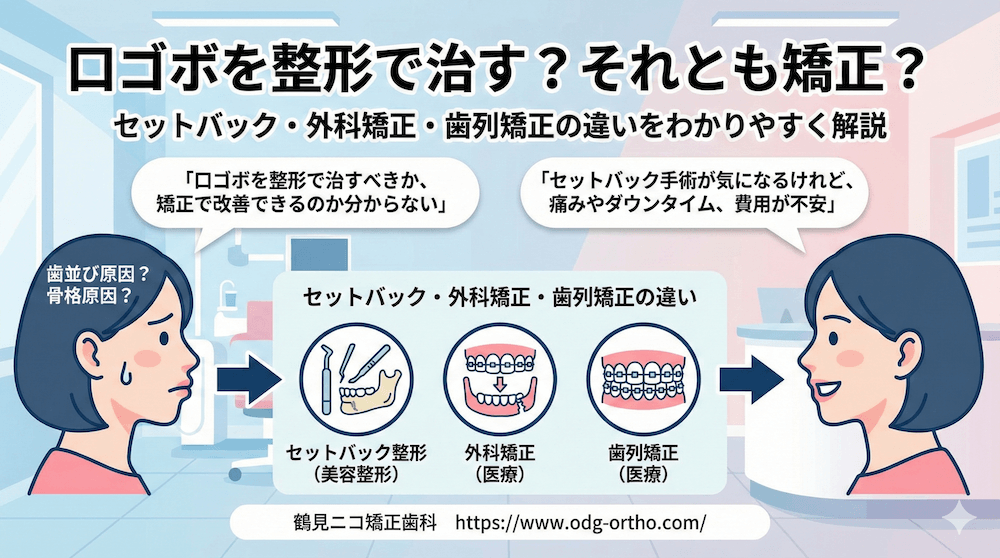

「口ゴボを整形で治すべきか、矯正で改善できるのか分からない」

「セットバック手術が気になるけれど、痛みやダウンタイム、費用が不安」

このような悩みを抱える方はとても多く、まず何から調べればよいのか迷うのは自然なことです。

実際、口元の突出感には「歯並びが原因のケース」と「骨格が原因のケース」があり、どちらに当てはまるかで選ぶべき治療が大きく変わります。骨格性の前突では美容整形として行われる「セットバック手術(前方分節骨切り術)」が検討されることもありますが、外科矯正を含む医療的アプローチが適応となるケースもあります。まずは仕組みや違いを整理しておくことが、後悔しない判断につながります。

鶴見ニコ矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医がCT・セファロなどを用いて原因を丁寧に分析し、矯正単独で改善できるのか、外科的治療との併用が必要なのかを多角的に確認しています。治療を急ぐ必要はなく、不安や疑問をご自身のペースで話せるよう相談の時間をしっかり確保しています。

この記事では、セットバック整形の詳細から費用・ダウンタイム・リスク、さらに外科矯正との違い、矯正で改善できる範囲までを体系的に解説します。まずは情報を整理し、ご自身に合った治療選択を考える一助としてお読みいただければ幸いです。

目次

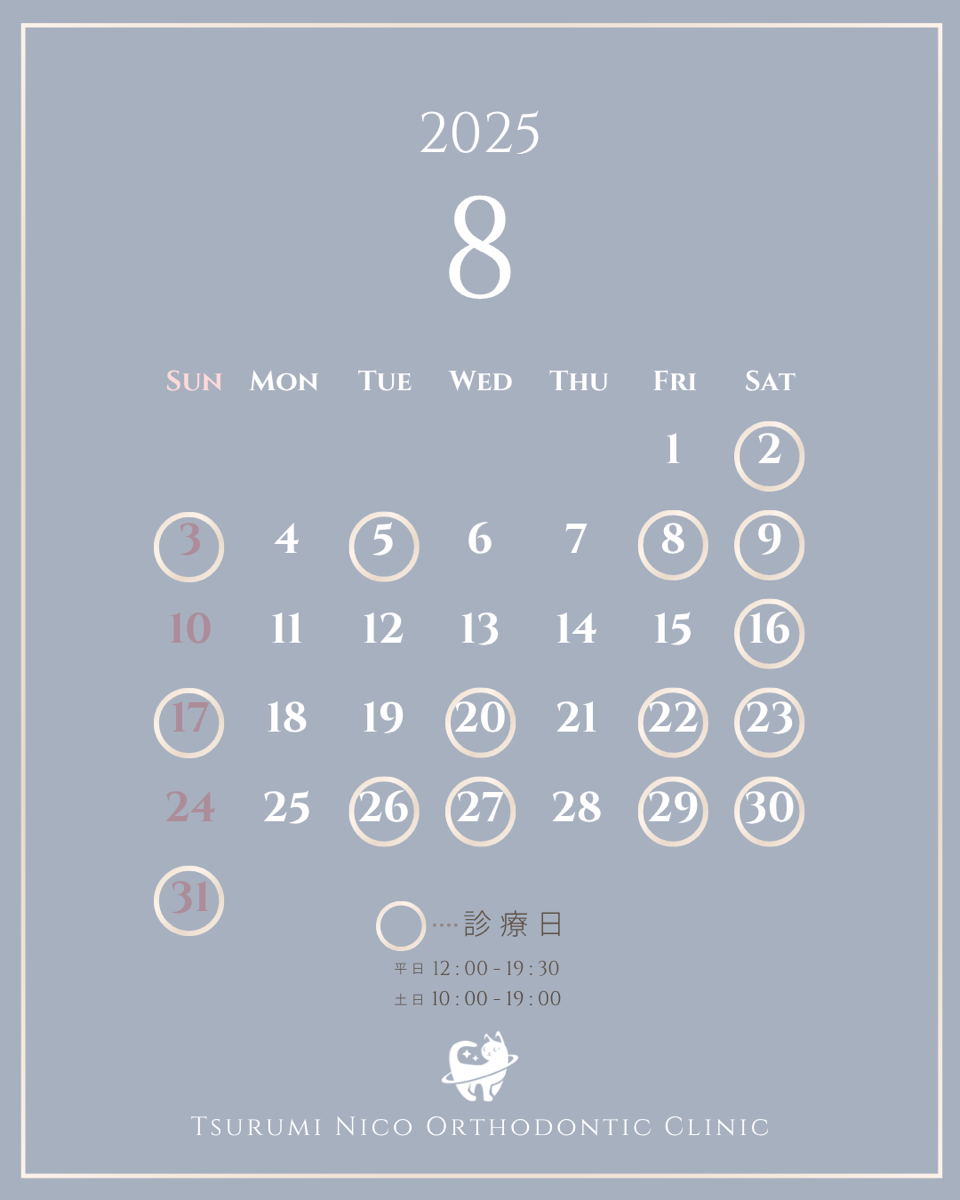

口ゴボとは?

口ゴボとは、横から見たときに「上唇や下唇が前に出て見える状態」を指します。

見た目の印象に大きく関わるため、横顔のバランスやEラインを気にされる方に多く見られる悩みです。ただし、同じ「前に出ている」ように見えても、背景には歯並びの位置関係や噛み合わせ、骨格そのものの前突、口周りの筋肉バランスなど、複数の要素が影響することがあります。そのため、治療内容は原因に合わせて慎重に選択する必要があります。

特に「口ゴボ 整形」と調べる方は、骨格性の前突を大きく改善したい思いが強く、「セットバック(前方分節骨切り術)」に関心を持たれているのではないでしょうか?これは美容医療として行われる骨切り手術で、口元全体を後方へ移動させられる点が特徴です。

まずは、このセットバックがどのような手術なのかを理解することが、治療検討の第一歩になります。次では、セットバック手術の基本と適応について詳しく解説します。

口ゴボ整形の中心『セットバック(前方分節骨切り術)』

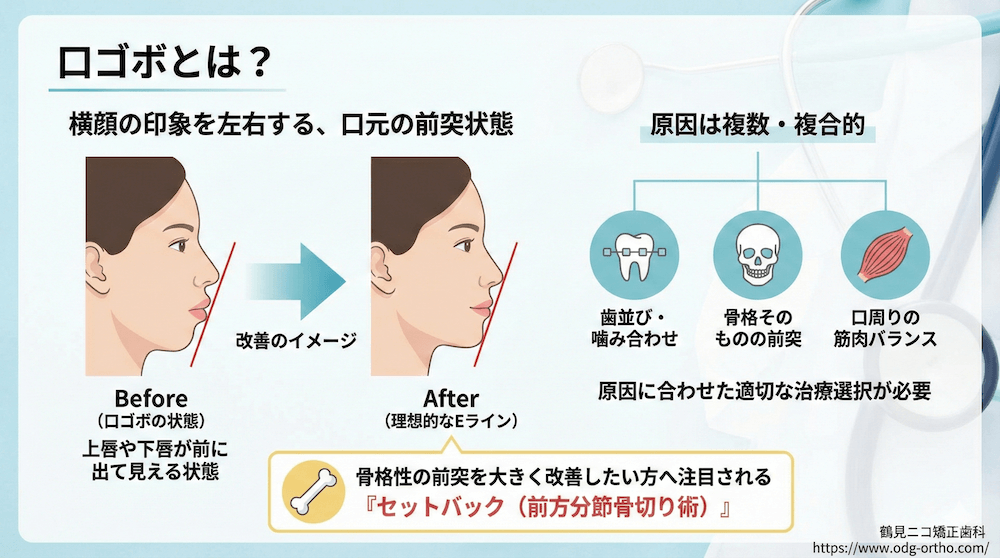

口ゴボに悩む方の中には、「どれくらい後ろへ下がるのか」「ダウンタイムはどの程度か」など、セットバック手術について具体的な情報を求めて調べ始める方が多くいらっしゃいます。セットバックは、口元の前突が骨格的な要因で起きているケースに用いられる治療で、歯槽骨ごと前歯の位置を後方へ移動させる方法です。

改善できる範囲は個々の骨格や歯の角度によって変わるため、手術内容や適応を理解しておくことが治療検討の第一歩になります。

ここでは、まずセットバック手術の基本的な仕組みや適応を整理し、上下顎の違い、抜歯の必要性、後退量がどのように決まるのかなど、わかりやすく説明します。さらに、手術の流れ、回復までのスケジュール、リスクと後悔を防ぐポイントにも触れながら、治療の全体像をつかんでいただきます。

セットバック手術とは

口元の前突を大きく下げたい(後退させたい)と考えたとき、まず知っておきたいのがセットバック手術の仕組みです。セットバックは、前歯が並ぶ部分の骨(歯槽骨)を前後に分けて後方へ移動させる方法で、口ゴボの原因が骨格そのものにある場合に用いられます。歯だけを動かす矯正治療とは異なり、骨ごと後退させるため、横顔の変化を感じやすい治療として知られています。

手術は、必要に応じて上顎・下顎のどちらか、または両方を対象として行われます。適応は、前歯の角度が強く前を向いているケース、上顎や下顎自体が前に位置しているケースなどさまざまです。また、移動できる量には骨の厚みや歯根の形態など個々の解剖学的条件が関係するため、術前のCTやセファロ分析で安全に引っ込められる範囲を確認します。

ここからは、手術範囲による違いや後退量の考え方を順に説明していきます。

上下顎セットバックと上顎のみ/下顎のみの違い

セットバック手術では、上顎・下顎のどちらを移動させるかによって変化の出方や適応が異なります。

上下顎の両方を後退させる場合は、口元全体の前突感を大きく後方へ移動できるため、横顔の印象がより整いやすい傾向があります。一方で、上顎のみ、または下顎のみを対象とするケースでは、動かす範囲が限られるぶん変化量も比較的控えめになります。その分、骨格のバランスや噛み合わせを慎重に見極めながら適応を判断していくことが大切です。

上下顎セットバックでは全体の突出感が滑らかに下がる様子を、片顎では必要な部分だけを調整するイメージを持っていただければ十分です。どの範囲を手術するかは、前歯の角度・噛み合わせ・骨の厚みなどを総合的に確認し、安全に移動できる量を判断しながら決めていきます。

次では、抜歯の有無や後退量がどのように決まるのかを詳しくお伝えします。

抜歯の必要性と後退量の決まり方

セットバック手術は、多くの場合で「抜歯によって生まれるスペース」を利用して前歯と歯槽骨を後方へ移動させます。ここでいう抜歯は、治療上のスペース確保を目的としたもので、移動量や骨の形態に合わせて慎重に判断されます。抜歯を行うことで後方へ動かせる「余白」が生まれ、口元全体を引っ込めるための物理的なスペースが確保できる仕組みです。

ただし、実際にどれだけ後退させられるかは「スペースの量=抜歯で出来た隙間」だけで決まるわけではありません。歯根の長さや傾き、骨の厚み、神経の位置など、解剖学的な条件が大きく関わります。特に前歯の歯根が長く後方に湾曲している場合や、歯槽骨が薄い場合は、安全に移動できる距離に制約が生じます。

また、移動量を無理に大きくすると、歯根吸収や後戻りのリスクが高まるため、事前のCT・セファロ分析で適切な範囲を丁寧に確認することが欠かせません。

手術の流れと回復スケジュール

セットバック手術を検討するとき、多くの方が気になるのが「実際の流れ」と「どのくらいで日常に戻れるのか」という点です。ここでは、カウンセリングから回復までの大まかな流れを順に整理します。

まず初めに、カウンセリングでは悩みや希望を共有し、CTやセファロといった専門的な検査で骨格や歯根の位置を詳しく確認します。これらの資料を基に、移動量や手術範囲を安全に決めていきます。手術は全身麻酔下で行われ、前歯を支える骨を分割して後方へ移動させ、固定して終了します。

術後は数日間、腫れや違和感が出やすい時期があります。腫れのピークはおおよそ数日以内で、時間とともに落ち着いていくのが一般的です。食事は軟らかいものから始め、装置の安定に合わせて徐々に元の食事へ戻していきます。日常生活への復帰は多くの方が1〜2週間を目安にしており、見た目の変化や感覚の落ち着きは3ヶ月以降さらに馴染んでいきます。

セットバックのリスクと後悔を防ぐポイント

セットバック手術は大きな変化を期待できる一方で、事前に理解しておきたいリスクや注意点があります。特に多く相談されるのが、術後の「しびれや感覚の違和感」「鼻まわりの変化」「後戻りの可能性」に関する不安です。まず、下顎の手術では下歯槽神経の走行に近い部分を操作するため、一時的に知覚が鈍く感じることがあります。多くの場合は時間の経過とともに回復していきますが、個々の骨格や神経の位置によって程度が異なるため、事前のCTで慎重に確認することが欠かせません。

また、上顎を後退させる場合は、鼻翼まわりの見え方がわずかに変わる可能性があります。これは骨と周囲組織の位置関係が変わることで起きる変化で、手術操作や固定方法によっても影響が異なります。希望する仕上がりとのバランスを丁寧に相談することが大切です。

さらに、後戻りに関しては、術後の咬合関係や骨の安定性が大きく関わるため、術後の経過観察や咬合調整が重要になります。

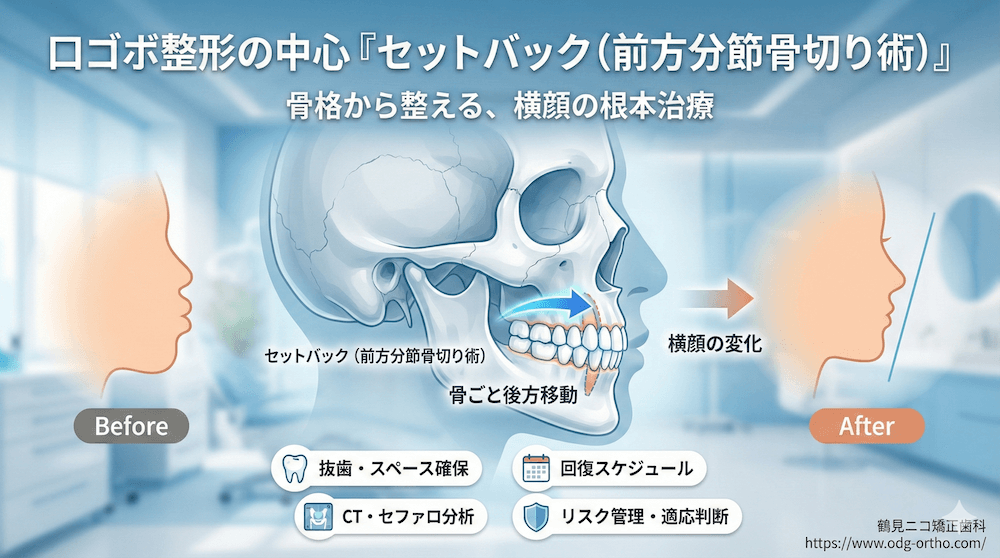

セットバック整形の費用相場やモニター・海外整形の注意点

セットバックを検討し始めたとき、「どのくらい費用がかかるのか」「モニター価格は本当にお得なのか」「韓国のほうが安いのはなぜか」といった疑問が自然と出てきます。費用は決して小さな負担ではないため、仕組みを丁寧に理解し、ご自身に合う選択肢を見極めることが大切です。

ここでは、国内で一般的な費用相場がなぜ幅広いのかを整理し、モニター制度の特徴と注意点、さらに海外での施術を検討する場合に知っておきたいポイントを順に解説します。

費用が安い理由だけで判断してしまうと、アフターフォローや再診のしやすさなどの面で思わぬ不安につながることもあります。焦らず比較し、安心して治療を選べるよう情報を整理していきます。ここからは、国内の相場と総額の考え方を詳しくお伝えします。

国内セットバックの費用相場と総額の考え方

国内で行われるセットバック手術の費用は、おおよそ100〜300万円台の幅で案内されることが多く、この差にはいくつかの理由があります。まず、上顎のみ・下顎のみ・上下顎の両方といった手術範囲の違いによって費用が変わります。さらに、手術を行う施設の設備体制、全身麻酔の有無、術前検査(CTやセファロ分析)の内容、入院の必要性など、付随する項目によって総額が上下する仕組みです。

また、セットバックの術前・術後に歯列矯正が必要となるケースがあります。これは噛み合わせや歯の角度を整え、安全に骨を移動させるための準備で、その分の治療費が加算されることがあります。術後の経過観察や調整の回数によっても費用が異なるため、「提示される金額はどの範囲までの金額か(矯正などを含んでいるか)」を把握することが大切です。

総額をイメージする際には、「手術そのものの費用」だけでなく、検査・麻酔・滞在・術後管理・必要に応じた矯正治療を合わせて確認すると、ギャップが生まれにくくなります。

モニター価格の仕組みと注意点

セットバック手術を検討していると、通常より低い費用で案内されるモニター制度が気になる方も多いと思います。モニター価格は、写真や経過の提供を条件に費用を抑えて施術を受けられる仕組みで、クリニック側は症例紹介や広報に使用する目的があります。そのため、適用には「どこまで公開されるのか」「顔全体か部分のみか」「経過写真は何回必要か」など、事前に確認しておきたい項目がいくつかあります。

また、モニターの場合は、術後の微調整や仕上がりに関する要望がどこまで反映できるかが通常と異なることがあります。公開前提の症例になるため、修正の可否や追加費用の基準などを必ず確認しておくことが安心につながります。費用を抑えられるメリットはあるものの、自由度が変わる可能性がある点は理解しておきたい部分です。

ご自身がどの程度の公開に同意できるのか、どんな条件で施術を受けたいのかを明確にしておくと、モニター制度を利用するかどうか判断しやすくなります。

韓国など海外でのセットバック整形の注意点

海外、特に韓国でのセットバック手術は「費用が比較的抑えられる」「滞在型で短期間に治療を進められる」という理由から興味を持つ方が少なくありません。一方で、国内とは異なる環境で治療を受けることには、事前に理解しておきたいポイントがあります。

まず、費用が安くなる背景には、クリニックの運営方針や症例件数の多さ、滞在プランの効率化など複数の要因があります。ただし、金額だけを基準にすると、術後のフォロー体制や再診のしやすさが十分でないと感じる場面もあります。特に、腫れが強い時期に帰国するケースや、術後の噛み合わせ・感覚のチェックが必要な時期に通院できない状況は、負担につながることがあります。

また、万一調整や相談が必要になった際、オンラインでの対応に限られるケースや、追加の通院が難しい状況も考えられます。手術直後は腫れ・違和感・食事制限など変化が多い時期のため、滞在日数やスケジュールをゆとりを持って組むことが大切です。帰国後に国内の医療機関が経過を確認しづらい場合もあるため、「どこまでフォローしてもらえるのか」「帰国後に相談できる環境があるか」を事前に整理しておくことが安心につながります。

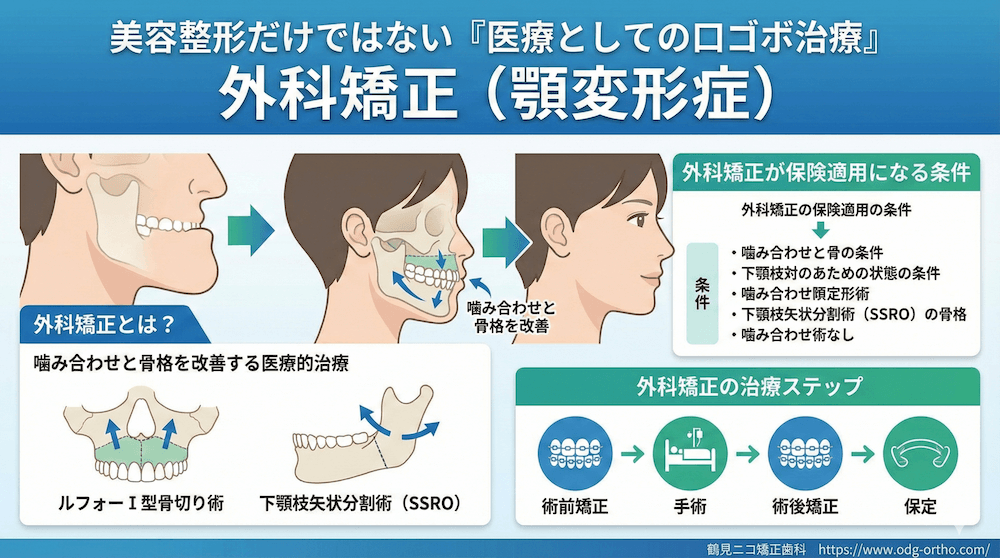

美容整形だけではない「医療としての口ゴボ治療」外科矯正(顎変形症)

口ゴボの原因が骨格にある場合、見た目の改善だけでなく「噛み合わせ」や「機能面」の問題が背景にあることがあります。そのようなケースでは、美容目的のセットバックとは異なる、医療としての骨格治療である外科矯正が選択肢となります。

外科矯正は、顎の位置や噛み合わせを整えることを目的とした治療で、骨格的なズレや噛み合わせの不調和を根本から改善する考え方に基づいています。

ここでは、外科矯正がどのような目的で行われるのか、どのように口元や噛み合わせが変化するのかを、続く見出しで順を追って説明していきます。また、条件によっては健康保険が適用できるケースもあるため、費用面の選択肢が広がる点も特徴です。美容整形との大きな違いを整理しながら、専門的な治療としての側面をわかりやすくお伝えしていきます。

外科矯正とは?噛み合わせと骨格を改善する医療的治療

外科矯正は、顎の骨格そのものに大きなズレがある場合に行われる医療的な治療で、「噛み合わせを整えること」と「骨格の位置を適切に整えること」を目的としています。口ゴボの原因が骨格性前突にあるケースでは、見た目の改善だけでなく、咀嚼のしやすさや発音のしやすさ、口元周囲の筋バランスの安定など、機能面での変化も期待できる治療です。

美容目的で行われるセットバックと異なり、外科矯正は噛み合わせを基準に骨格の位置を決めていきます。そのため、上下顎の前後関係や左右のバランスを細かく確認し、必要に応じて上顎や下顎の骨を移動します。

顎変形症と診断される条件を満たすと健康保険が適用できる可能性があり、費用面の負担が大きく変わる点も大きな特徴です。

ここからは、外科矯正で用いられる代表的な手術方法について順に説明していきます。

ルフォーⅠ型骨切り術

ルフォーⅠ型骨切り術は、上顎の位置を調整するために用いられる代表的な手術です。上顎を一定のラインで水平に切り離し、前後や上下、時には回転させることで、噛み合わせや骨格のバランスを整えていきます。上顎前突、開咬、骨格の非対称など、上顎の位置が原因となっている症状に幅広く利用される方法で、外科矯正では欠かせない基本的な術式といえます。

上顎の移動によって、口元の突出感が和らいだり、上下の噛み合わせが安定しやすくなるといった変化が期待されます。ただし上顎の移動は下顎の位置にも影響するため、全体の調和を見ながら慎重に計画を立てることがとても大切です。

術前にはCTやセファロによる的確な分析を行い、個々の骨格に合わせた安全な範囲での移動量を決定していきます。

次では、下顎の位置を調整する基本的な手術であるSSROについて説明します。

下顎枝矢状分割術(SSRO)

下顎枝矢状分割術(SSRO)は、下顎の前後的位置を整えるために行われる外科矯正の代表的な手術です。下顎の骨を矢状方向に分割し、前方または後方へ移動させることで、噛み合わせや下顎の位置関係を適切に整えていきます。下顎前突や受け口、左右のわずかなズレなど、下顎の位置異常が原因となっている症状に幅広く用いられる方法です。

SSROでは、骨を広い面積で接触させながら移動させるため、固定が安定しやすく、術後の噛み合わせの調整もしやすい点が特徴です。また、下顎の移動は顔全体のバランスに影響するため、上顎の位置や歯列との調和を丁寧に計画し、術前矯正と組み合わせて安全に進めていきます。

感覚に関わる神経が近くを走行しているため、術前の画像検査で位置を慎重に確認し、必要な配慮を行いながら手術を計画します。

外科矯正が保険適用になる条件

外科矯正は、見た目の改善を目的とした美容整形とは異なり、「顎変形症」と診断される骨格の問題がある場合に健康保険が適用されることがあります。保険適用の判断では、単に口元が出ているかどうかではなく、上下の噛み合わせや骨格の前後関係・左右差といった「機能面の問題」が基準になります。具体的には、上顎前突・下顎前突・開咬・非対称など、噛み合わせに明らかに支障があるケースが対象です。

保険適用の可否を判断するためには、CTやセファロ分析、模型検査などを行い、噛み合わせのずれが医学的にどの程度かを詳細に確認します。これらの検査結果を基に、顎変形症として診断できるかどうかが決まります。また、外科手術と矯正治療を組み合わせる前提での治療となるため、術前矯正と術後矯正も保険内で進められる点は大きな特徴です。

保険適用の外科矯正は「噛めるようにすること」「機能を改善すること」が目的であり、口元の後退量は噛み合わせの安定を最優先に計画されます。費用面を含めて安心できる選択肢となることが多いため、気になる方は検査で現状を丁寧に確認しておくと判断しやすくなります。当院では顎変形症の患者様の診断・治療に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

外科矯正の治療ステップ(術前矯正→手術→術後矯正→保定)

外科矯正は、「矯正治療」と「手術」を組み合わせて噛み合わせと骨格を整える治療のため、進め方には一定のステップがあります。まず行われるのが術前矯正です。これは歯の角度や位置を正しい方向へ整え、手術で上下顎を動かした際に噛み合わせが安定するよう準備する大切な工程です。術前矯正の期間は個々の歯並びによって異なりますが、丁寧に整えることで手術後の噛み合わせが仕上がりやすくなります。

準備が整ったら、入院のうえ上顎・下顎の骨を移動する手術を受けます。手術後は腫れや違和感が出る時期がありますが、時間の経過とともに徐々に落ち着いていくのが一般的です。退院後は、手術で大きく動かした顎の位置に歯を合わせていくための術後矯正に進みます。術後矯正では、噛み合わせの細かな調整を行い、機能的にも安定した状態へ仕上げていきます。

そして、治療が完了したら保定期間に入ります。保定は、動かした歯や顎の位置が元に戻らないよう支える大切な工程で、リテーナーと呼ばれる装置を使って維持します。

このように外科矯正は、術前・手術・術後の一連の流れが連動して初めて結果が安定する治療です。

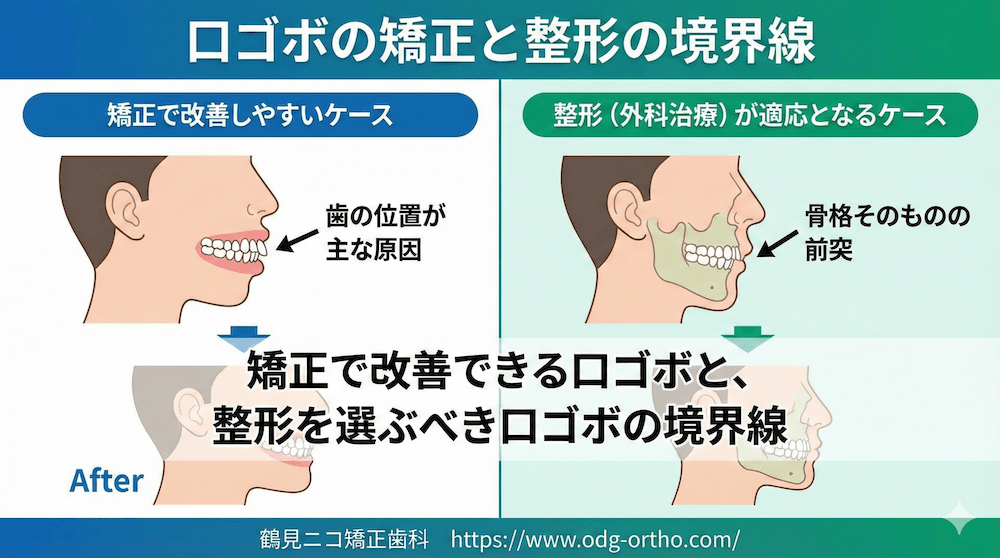

矯正で改善できる口ゴボと、整形を選ぶべき口ゴボの境界線

口ゴボの改善方法を検討するとき、「矯正で治るのか」「骨切りが必要なのか」を迷われる方はとても多いです。見た目は似ていても、歯の位置が原因なのか、骨格が原因なのかで選ぶべき治療が大きく変わるため、まずその境界を知ることが大切です。

ここからは、矯正で改善しやすいケースと、手術的アプローチが適応となるケースを順に整理していきます。

矯正で改善しやすいケース

矯正で改善しやすい口ゴボは、骨格ではなく「歯の位置」が主な原因になっているケースです。たとえば、前歯が前方に傾いている、歯列が狭く並ぶスペースが足りないために前に押し出されている、といった状態では、歯を適切な位置へ戻すことで口元の突出感が和らぎます。歯性の口ゴボは、骨を動かす必要がないため、矯正で整えたほうが自然な形で改善しやすい傾向があります。

また、抜歯矯正が適応となるケースでは、歯を後方へ移動できるスペースが生まれることで、横顔のバランスが落ち着く場合もあります。治療後は噛み合わせも一緒に整うため、見た目だけでなく、噛みやすさや発音のしやすさといった機能面にも良い変化が期待できます。

歯性か骨格性かは見た目だけでは判断できないため、CTやセファロ分析で原因を丁寧に確認することが重要です。ここからは、矯正だけでは改善が難しい場合について説明していきます。

整形(外科治療)が適応となるケース

整形的なアプローチ、つまり骨切り手術が適応となるのは、口ゴボの原因が「骨格そのものの前突」にある場合です。前歯の角度や歯並びだけを整えても改善しきれず、上顎や下顎が全体的に前方へ位置しているケースでは、歯を動かす範囲に限界があるため、セットバックなどの骨格治療が視野に入ります。

骨格性の口ゴボでは、歯列を後退させようとしても骨の厚みや歯根の形態が移動量を制限することが多く、矯正単独では横顔の変化がわずかにとどまることがあります。また、噛み合わせが骨格のズレによって成立している場合は、歯だけ動かすと噛み合わせが不安定になるため、手術で顎の位置を適切に整える必要があります。

手術適応かどうかは、CT・セファロ分析で骨格の前後関係、上下顎の位置、咬合の安定性を細かく確認して判断します。「変化を大きくしたいから整形を選ぶ」のではなく、原因に対してどの治療が無理なく叶えられるかを知ることが大切です。

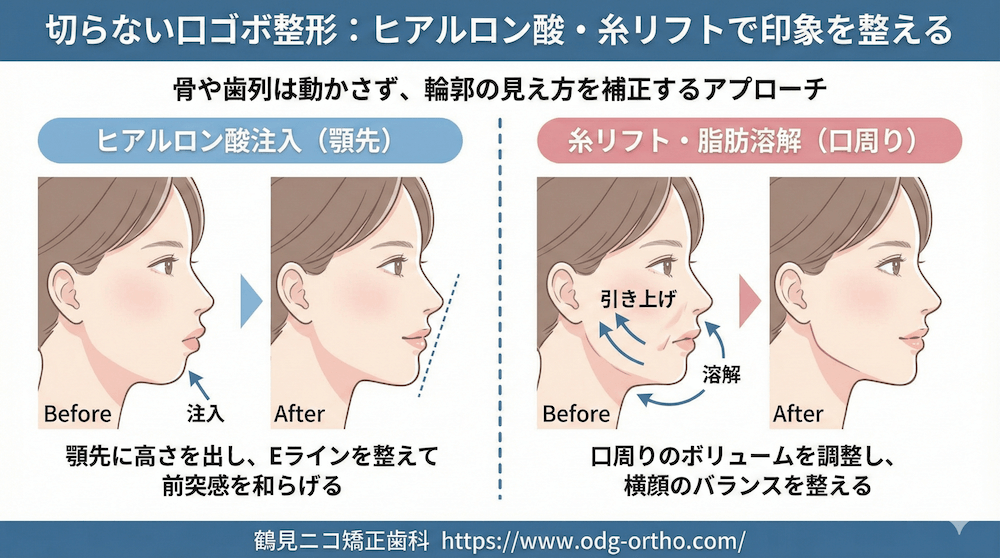

切らない口ゴボ整形について

口ゴボを少しだけ和らげたいとき、ヒアルロン酸や糸リフトなど「切らない施術」が気になる方も多くいらっしゃいます。これらは外科手術や歯列矯正のように骨や歯列を動かす治療ではなく、輪郭の見え方を補正することで印象を整える方法です。たとえば、顎先にヒアルロン酸を少量足すとEラインが整い、口元の前突感が相対的に弱まって見えることがあります。また、糸リフトや脂肪溶解などで口周りのボリューム感を調整し、横顔のバランスを整えるアプローチもあります。

ただし、これらの施術で変えられるのは「輪郭の見え方」であり、骨格性の前突や歯列の位置そのものを後退させることはできません。効果の持続期間も限られるため、根本的な改善というよりは「軽度の補正」として向いている治療です。強い前突感を引っ込めたい場合や噛み合わせに問題がある場合は、矯正治療や外科的なアプローチを検討したほうが現実的なこともあります。

切らない施術は気軽に見えるぶん、仕上がりのイメージや持続性を理解して選ぶことが大切です。

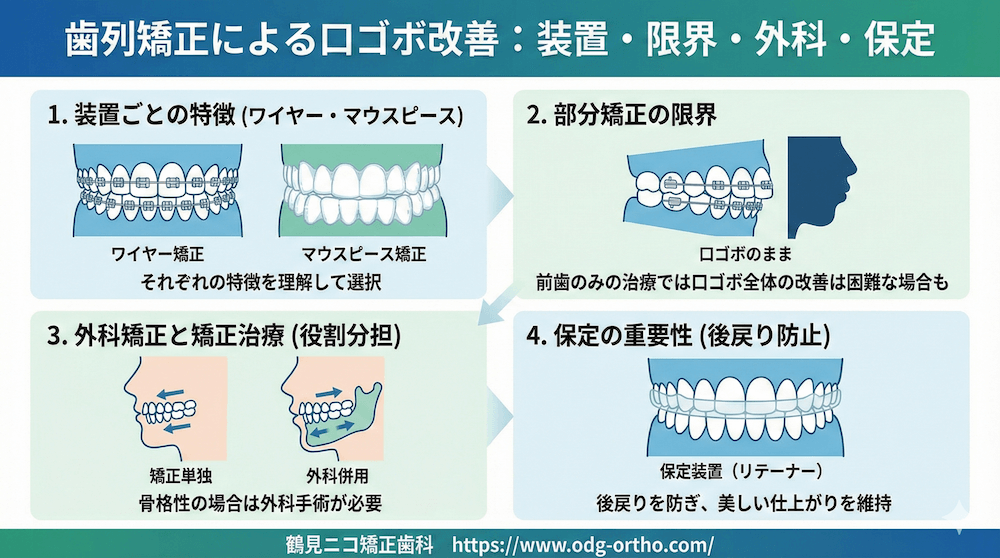

歯列矯正による口ゴボ改善

口ゴボの改善には、矯正治療が単独で適応となるケースと、外科的治療と組み合わせて行うケースがあります。

歯の位置が原因で前突感が強く見えている場合は、歯の角度や並びを整えることで横顔の印象が自然に落ち着きます。一方で、骨格に由来する前突や噛み合わせのズレが大きい場合は、矯正と手術を併用しながら全体のバランスを整えていく流れになります。

ここでは、口ゴボを治療する際の歯列矯正について、装置ごとの特徴や部分矯正の限界、外科矯正と矯正治療の役割分担、仕上がりを保つための保定の重要性について、順に解説していきます。

表側・裏側・マウスピース矯正の特徴

矯正治療で口ゴボの改善を考えるとき、まず気になるのが「どの装置を選べば良いのか」という点だと思います。表側矯正は歯の表面に装置をつけるため安定した力をかけやすく、幅広い歯並びに対応できます。裏側矯正は装置が歯の裏側につくため見えにくく、仕事や学校で装置を目立たせたくない方に向いています。最初の数週間は舌の当たりや発音に違和感が出ることがありますが、多くの方は徐々に慣れていきます。

マウスピース矯正は透明で取り外しできる点が大きな特徴で、日常生活のストレスが少ない治療法です。軽度〜中等度の前歯の傾きや叢生に適応することが多く、計画通りに歯を動かすためには装着時間の管理がとても大切です。

それぞれの装置にはメリットと向き・不向きがあり、骨格や口元の改善量によっても選択が変わります。ライフスタイルや希望する仕上がりを丁寧に共有しながら選ぶことが、納得のいく治療につながります。

当院では日本矯正歯科学会認定医である院長が、患者様の歯並びに応じて最適な矯正装置をご提案しておりますので、ぜひご相談ください。

部分矯正でどこまで改善できるか

部分矯正は、前歯の位置や角度を整えたいときに選択されることが多い治療です。全体矯正に比べて期間が短く、費用も抑えやすいため気軽に感じられるかもしれません。ただし、改善できる範囲には明確な限界があります。前歯だけを動かす部分矯正では、奥歯の噛み合わせはそのままのため、歯列全体を後退させたり、骨格に伴う前突を大きく改善したりすることは難しくなります。

口ゴボの原因が前歯の軽い傾きやスペース不足にある場合は、部分矯正でも印象が整うことがあります。しかし、骨格性の前突や噛み合わせのずれが背景にある場合は、前歯だけ動かすと噛み合わせが不安定になったり、後戻りしやすくなる可能性があります。また、歯を後ろへ動かすためのスペースが十分に取れない場合も、部分矯正だけでの改善は難しくなります。

部分矯正が適応となるかは、歯並びだけでなく噛み合わせや骨格を踏まえて判断することが大切です。

外科矯正と矯正治療の併用が必要な理由

骨格性の口ゴボは歯列矯正単独では治療できないケースがほとんどです。そのため口ゴボの治療では、外科矯正と歯列矯正の併用が必要なケースも少なくありません。

外科矯正と矯正治療を併用するケースでは、骨格と歯の位置の両方を整えてはじめて噛み合わせが安定します。骨格に大きな前後差や左右差がある場合、歯だけ動かしても噛み合わせがずれたまま残ってしまい、見た目も機能も十分な改善が得られないことがあります。そこで、手術で顎の土台を正しい位置へ動かし、その後に矯正治療で歯を細かく仕上げる流れが必要になります。

術前矯正では、手術で顎を動かしたときに噛み合わせが合うように歯の向きや位置を整えていきます。手術後は、骨の位置が大きく変化するため、歯を新しい噛み合わせに合わせる「術後矯正」が欠かせません。この仕上げの過程によって、見た目だけでなく咀嚼や発音のしやすさといった機能面が安定していきます。

保定(リテーナー)の重要性

矯正治療や外科矯正で歯や顎の位置を整えたあとは、その状態を安定させるための「保定(リテーナー)」が欠かせません。歯や骨は動かした直後ほど元の位置に戻ろうとする性質があり、保定を適切に行うことで後戻りを防ぐ必要があります。リテーナーは取り外し式や固定式など種類があり、生活スタイルや歯並びの状態に合わせて選択していきます。

特に口ゴボの改善では、前歯の角度や位置を変えているため、安定までに一定の時間を要します。保定期間の目安は個人差がありますが、治療後すぐは装着時間をしっかり確保し、状態が落ち着いてきたら徐々に装着時間を調整していく流れになります。途中で装着を怠ると、わずかな後戻りが生じやすく、見た目の変化だけでなく噛み合わせへの影響が出ることもあります。

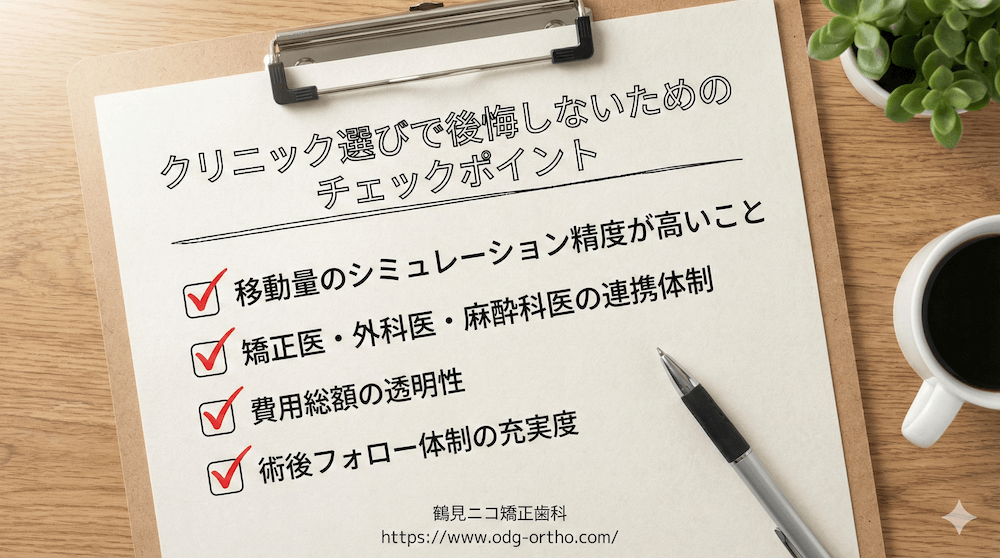

クリニック選びで後悔しないためのチェックポイント

口ゴボの治療は、矯正・外科矯正・セットバック整形と選択肢が幅広いため、どこで相談するかによって得られる情報や提案内容が大きく変わります。

治療結果だけでなく、安心して進められるかどうかを左右する大切な要素でもあるため、ポイントを整理しながら検討していくことが大切です。

ここでは、クリニック選びで特に確認しておきたい項目を順に説明していきます。

移動量のシミュレーション精度が高いこと

口ゴボ治療では、「どれくらい後ろへ下がるのか」「横顔がどう変化するのか」を事前に把握できるかが、治療の納得度に大きく関わります。そのため、シミュレーションの精度はとても重要です。CTやセファロ分析を基に、歯の傾き・骨の厚み・歯根の位置などを細かく確認し、安全に後退できる範囲を可視化してくれる環境であれば、治療の現実的なラインが分かりやすくなります。

シミュレーションは仕上がりを保証するものではありませんが、治療の方向性を共有するうえで大切な材料になります。

骨格の制約や噛み合わせの関係で無理な後退ができない場合もあるため、できること・難しいことを丁寧に説明してくれるかどうかが安心感につながります。こうした検査と分析の精度は、長期的な安定性にも関わるため、確認しておきたいポイントのひとつです。

矯正医・外科医・麻酔科医の連携体制

口ゴボの治療は、矯正治療だけで解決できる場合もあれば、外科手術との併用が必要になる場合もあります。そのため、矯正医・外科医・麻酔科医がどのように連携しているかは、とても重要な確認ポイントです。治療方針を多角的に検討し、必要な検査や手術の適応を慎重に判断できる体制が整っていると、治療の安全性や精密さが高まりやすくなります。

特に外科矯正の場合は、術前矯正・手術・術後矯正の流れが密接に関わるため、ドクター間の情報共有がスムーズであることが治療の質に直結します。また、全身麻酔で行う手術では、麻酔科医が適切に管理することが安全性の確保につながります。

治療に携わる専門家が協力し合いながら進めているかどうかは、安心して任せられるかの判断材料として大切なポイントです。

費用総額の透明性

治療を検討するとき、多くの方が気になるのが「実際にはいくらかかるのか」という点です。費用総額の透明性が高いクリニックであれば、治療開始後の追加費用に不安を抱くことが少なく、安心して進めやすくなります。

特に口ゴボ治療は、検査・矯正・手術・術後管理など複数の工程が関わるため、どこまでが提示された金額に含まれているのかを明確にしておくことが大切です。

また、費用だけを比較すると判断しづらい場合があり、検査内容の精度やフォロー体制、治療計画の説明の丁寧さなど、総合的に見て納得できるかどうかが重要になります。

「安いから安心」「高いから安心」という単純な基準ではなく、費用と提供される治療内容のバランスを冷静に確認することで、後のギャップを防ぎやすくなります。

術後フォロー体制の充実度

口ゴボ治療は、手術や矯正が終わったらそれで完了というわけではなく、術後の経過観察や噛み合わせの調整がとても大切になります。特にセットバックや外科矯正では、術後しばらくの間に腫れや感覚の変化、噛み合わせの細かなズレが生じることがあるため、定期的に状態を確認しながら必要に応じて調整していくフォロー体制が欠かせません。

また、術後は見た目や感覚が日ごとに変化しやすいため、不安を相談できる環境があるかどうかも重要なポイントです。経過に合わせて食事や生活面で気をつけたいことを丁寧に案内してくれるか、連絡が取りやすいかといった点は、安心感につながる部分です。矯正治療と併用している場合は、術後矯正で噛み合わせを仕上げる期間が続くため、継続したサポートが受けられるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

まとめ:整形・外科矯正・矯正治療の違いを知り、自分に合う治療を選ぶ

口ゴボの改善には、整形(セットバック)、外科矯正、矯正治療といった複数の選択肢があり、どれが適しているかは「原因」と「求める変化量」によって大きく異なります。歯の角度やスペース不足が中心であれば矯正治療で自然に整いやすく、骨格そのものが前方に位置している場合は、外科的アプローチやセットバックが必要になることもあります。切らない施術は軽度の補正には向いていますが、根本的な改善には限界がある点も理解しておきたい部分です。

治療を選ぶときに大切なのは、「どの治療が一番大きく変わるか」ではなく、「自分の状態に合った方法はどれか」を整理することです。CTやセファロで現状を丁寧に分析することで、自分にとって無理のない治療範囲が見えてきます。また、治療の流れや費用、リスク、フォロー体制まで含めて比較すると、後悔のない判断につながりやすくなります。

鶴見ニコ矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医である院長が骨格・噛み合わせ・見た目のバランスを多角的に確認し、治療を急がせることなく相談できる環境づくりを大切にしています。まずは気になる点を整理し、ご自身のペースで相談していただければと思います。納得できる治療選択に向けて、丁寧にサポートいたします。