「裏側矯正に興味はあるけれど、滑舌が悪くならないか心配」

「仕事で話す機会が多いので、慣れるまでの期間を知っておきたい」

このような不安を抱える方は珍しくありません。

実際、裏側矯正では歯の裏側に装置が付くため、舌の動きが一時的に変化し、特定の音が発音しにくく感じることがあります。ただし、多くの方は数週間のうちに舌が装置に慣れ、日常会話で気にならない状態へ落ち着いていきます。大切なのは「どのような仕組みで滑舌が変わるのか」「どのくらいの期間で改善していくのか」を理解し、ご自身のペースで対策を取り入れることです。

鶴見ニコ矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医が舌癖や口腔機能も含めて多角的に確認し、必要に応じてトレーニングのアドバイスや装置の微調整を行っています。会話が多い方や発表の予定がある方でも、ご不安を言葉にしやすいよう丁寧に相談時間を確保しています。

この記事では、裏側矯正で滑舌が変化する理由、慣れるまでの目安、日常でできる対策、さらに滑舌が慣れにくい場合のチェックポイントまで、専門的な視点からわかりやすく解説します。裏側矯正を前向きに検討するための参考にしていただければ幸いです。

目次

裏側矯正で滑舌が気になる理由

裏側矯正では、歯の裏側に矯正装置が入ることで舌が触れる位置や動きが変わり、発音に影響が出ることがあります。

特に「さ行・た行・ら行」は、舌先を前歯の裏側に軽く当てて発音する音のため、装置の厚みや形状によって舌先のポジションが取りづらくなることがあります。

さらに、装着直後は唾液量の変化や「異物がある」という感覚が強く、舌のコントロールが安定しにくくなる時期が重なります。

このような要因が組み合わさることで、初期に話しづらさを感じる方がいるのは自然なことです。ただ、多くの場合は舌が装置の存在を学習していき、数週間のうちに発音は安定していきます。

ここでは、滑舌に影響が出る仕組みを整理し、どの部分が発音に関係しているのかを詳しく解説します。

舌の動きと装置の位置関係

舌は日常的に、歯の裏側や口蓋(上あご)に触れながら細かな動きを行っています。発音の際には、舌先・舌の中央・舌の側縁などがそれぞれ異なる位置に的確に触れることで音が作られます。裏側矯正では、この“舌が触れる位置”に矯正装置が加わるため、特に舌先の動きがわずかに変化し、音が不安定に感じられることがあります。とくに「さ行」「た行」「ら行」は前歯裏側での舌先の動きが重要なため、装置の厚みや位置の影響を受けやすい傾向があります。

舌は数日のうちに新しい環境に順応していく器官ですが、慣れるまでは「舌が思った場所に届かない」「舌先が滑るような感覚がある」といった違和感が起きることがあります。ただ、これらは自然な反応であり、舌が装置の位置を学習してくると、発音は徐々に安定していきます。矯正専門医は、舌の動きと装置の関係を丁寧に確認し、必要に応じて干渉を減らす調整を行うことで、より快適な発音環境へ近づけることができます。

装置の厚み・形状による影響

裏側矯正に用いられるブラケットは、表側に比べて構造上やや厚みが出やすい傾向があります。 そのため、舌が触れたときの距離感が変わり、舌先のポジションがわずかに取りづらくなることがあります。特に発音時は舌が繊細に動くため、厚みの差が“舌が当たるタイミングのズレ”として感じられることがあります。

また、装置の形状やワイヤーの位置によって舌に触れる面積が変わるため、発音のしやすさにも個人差が生じます。

舌が広く触れる方は違和感を覚えやすく、反対に接触が少ない方は早く慣れるケースもあります。こうした違いは、歯列の形、アーチの広さ、舌の大きさなど、もともとの口腔内の構造が影響しています。

ただし、これらの違和感は時間の経過とともに軽減していくことが多く、舌が装置の厚みや形状を学習していくにつれて、発音は安定していきます。

唾液の量や口腔内の感覚の変化

裏側矯正の装置を装着した直後は、口腔内に「新しいものが入った」と身体が反応し、唾液の量が一時的に増えやすくなります。唾液は発音時の舌の動きにも影響するため、量が増えると舌が滑りやすくなったり、口の中のコントロールがしにくく感じたりすることがあります。この段階で発音が不安定に感じられるのは、ごく自然な反応です。

また、装置自体を“異物”として認識するため、舌や口腔粘膜が敏感になり、わずかな段差や触れ方の違いにも注意が向きやすくなります。こうした感覚の変化は、裏側矯正の治療初期に話しにくさを感じる一因となりますが、時間が経つにつれて装置の存在が日常に馴染み、唾液量も通常に戻っていきます。

慣れてくると、装置に触れる舌の動きが安定し、唾液の影響による滑舌の揺らぎも少なくなります。

裏側矯正に慣れるまでの期間と発音の変化

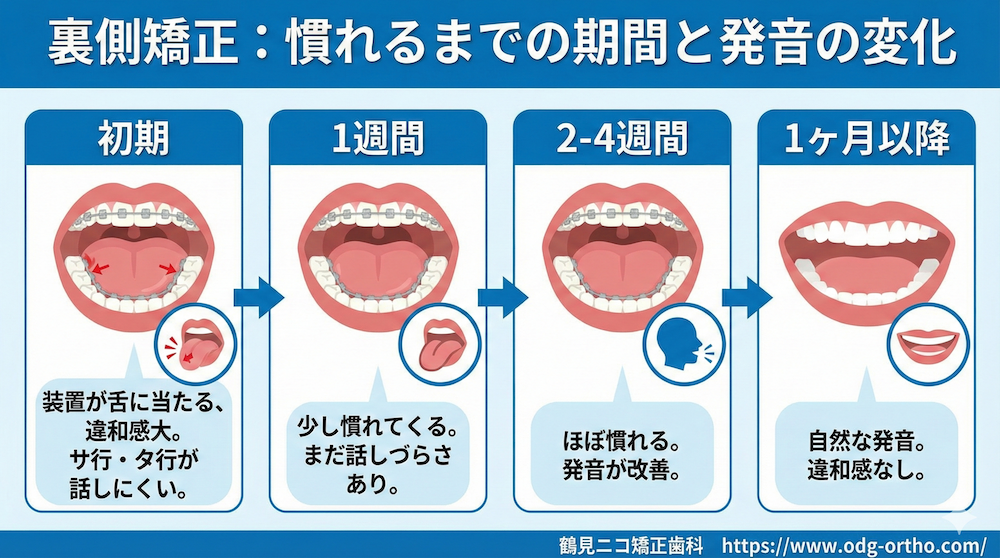

裏側矯正を始めた直後は、舌が装置に触れる感覚や唾液量の変化が重なり、発音が安定しにくい時期があります。とくに「さ行」「た行」「ら行」は舌先の繊細な動きを必要とするため、初期は違和感を覚える方が多い傾向です。

ただし、これらの変化は一時的なもので、舌が装置の位置や形状を少しずつ学習していくと、発音は自然と整っていきます。

多くの方が、1〜2週間ほどで「慣れてきた」と感じ始め、3〜4週間程度で日常会話の不自由さが大きく減っていきます。職業や話す頻度によって個人差はあるものの、段階的に改善していく流れを知っておくと、初期の不安が和らぎやすくなります。

ここからは、慣れの過程を時期ごとに整理しながら、どのような変化が起こりやすいかを詳しく解説します。

装着直後〜1週間

装置をつけたばかりの時期は、舌が最も敏感に反応しやすく、発音の乱れや話しづらさを感じることが多い段階です。舌先が装置に触れるたびに距離感が変わり、思った位置に舌が置けないため、「音がこもる」「舌がもつれるように感じる」といった違和感が出やすくなります。これは舌が新しい環境を認識している途中の自然な反応で、決して異常ではありません。

この時期は、早口を避け、ゆっくり丁寧に発声することが発音の安定につながります。また、口の中の感覚が過敏になりやすいため、こまめな水分補給で唾液のバランスを整えることも有効です。数日経つと舌が装置の“形”を覚え始め、少しずつコントロールしやすくなる方が多い印象です。

初期をどう過ごすかで慣れのスピードも変わりやすいため、ご自身のペースを大切にしながら過ごしていただくことが安心につながります。

約2週間〜4週間ほど

装着後2週間〜4週間ほど経つと、多くの方が「話しづらさが減ってきた」「装置があることを忘れる瞬間が増えた」と感じやすい時期に入ります。舌が装置の位置や厚みに馴染み、発音に必要な動きがスムーズに取れるようになるため、日常会話の中で大きな支障が出ることは少なくなっていきます。

この段階では、発音のブレが徐々に少なくなり、特定の音が言いづらい場合も、ゆっくり確実に発声することで安定しやすくなります。また、仕事や学校で話す機会が多い方も、この頃から「以前ほど気にならない」と感じる傾向があります。

ただし、舌の癖や話す量によって慣れ方に差が出るため、焦らず変化を見守ることが大切です。

もし特定の音だけが言いづらい状態が続く場合は、舌の動きを整える簡単なトレーニングが役立つことがあります。担当の歯科医師に相談し、舌癖や装置の干渉がないか確認することで、より快適な発音環境へつながります。

装置の装着から1ヶ月以降

1ヶ月を過ぎる頃には、舌の動きが装置の存在を自然に受け入れ、発音はさらに安定していきます。多くの方が「普段の会話ではほとんど気にならない」と感じる段階で、装置があることを意識しなくても舌が正しい位置に動けるようになります。

この頃になると、さ行・た行・ら行といった繊細な音も比較的スムーズに発音できるようになり、滑舌の不安は大きく軽減されます。

ただし、話す頻度が極端に多い職業の方や、もともと舌の癖がある方は、完全に慣れるまでに少し時間がかかる場合があります。とはいえ、時間の経過とともに改善していくケースがほとんどですのでご安心ください。

慣れのペースは一人ひとり異なりますが、この時期までに大きな違和感が続く場合には、装置のわずかな当たり具合を調整することで変化が出ることもあります。焦らず、負担の少ない方法で慣れていくことが大切です。

裏側矯正の滑舌を改善するための対策

裏側矯正による滑舌の変化は、多くの場合、舌が新しい環境に慣れることで徐々に落ち着いていきます。ただ、日常の中で少し工夫を取り入れることで、発音が安定するまでの期間をより快適に過ごすことができます。特別なトレーニングを無理に行う必要はなく、舌や口まわりの筋肉をやさしく動かす習慣をつくるだけでも、舌のコントロールが整いやすくなります。

舌先を丁寧に使う発声練習や、ゆっくり話す意識を持つことは大きな助けになります。また、口の中の乾燥や唾液の増減がある場合は、こまめな水分補給やワックスの活用で不快感を抑えることも有効です。これらの方法は、舌が装置に順応するまでの期間を支えて、滑舌の揺らぎを軽減しながら日常生活をスムーズにします。

ここからは、具体的に取り組みやすい対策を段階的に紹介します。ご自身の負担にならない範囲で取り入れ、自然と慣れていく流れを整えていきましょう。

基本の発声トレーニング

裏側矯正で滑舌が不安定に感じられるときは、舌先をゆっくり丁寧に動かす練習が役立ちます。特に「さ行」「た行」「ら行」は舌先の繊細な動きが必要なため、ゆっくり発音して舌の位置を確認しながら練習することで、発音が安定しやすくなります。母音(あ・い・う・え・お)を大きく、はっきりと発声するトレーニングも効果的で、舌の可動域が広がり、装置の位置を意識しやすくなります。

ポイントは、無理に早く話そうとせず、一音ずつ丁寧に発することです。これにより舌が装置の形状を自然に覚えていき、会話の中でもスムーズに動かせるようになります。発声練習は短時間でも続けることで舌の動きが整いやすく、裏側矯正に慣れるまでのサポートになります。

舌ストレッチ・口腔運動

舌の動きをなめらかにするためには、負担の少ないストレッチや口腔運動が効果的です。たとえば、舌先をゆっくり上あごに持ち上げる動きや、前歯の裏側に軽く当ててから引く動作は、舌の可動域を広げ、発音に必要な位置を取りやすくする助けになります。裏側矯正では舌が装置に触れやすいため、このような簡単な運動で舌のコントロールが整っていくと、日常会話での違和感が徐々に軽減されていきます。

また、口を大きく開ける、唇を丸める、頬を軽く内側へ引くといった動きも、口まわりの筋肉を柔らかくしてくれます。これらの動きは発音だけでなく、飲み込みや舌の位置の安定にもよい影響を与えます。強い負荷をかける必要はなく、短時間でゆっくり行うことで、裏側装置の存在に慣れやすくなる環境をつくることができます。

口内環境の整え方

裏側矯正の装置を装着した直後は、唾液量の変化や口腔内の乾燥、小さなこすれなどによって、いつもより口の中が敏感に感じられることがあります。こうした環境の変化は発音にも影響しやすく、舌が滑りやすくなったり、逆に動かしにくく感じたりすることがあります。

まずは、こまめな水分補給で口の中を潤わせることが、舌の動きを安定させるうえで重要です。

また、装置の一部が舌や粘膜に触れて気になる場合は、矯正用ワックスを使って角をやわらげると、不快感が軽減されやすくなります。口内炎ができやすい方は、刺激の少ない歯磨き剤を使う、強くこすり過ぎないなど、やさしいケアを意識するとよいでしょう。

こうした小さな工夫が積み重なることで、口腔内の環境が整い、滑舌の安定につながります。

裏側矯正の滑舌への影響を減らす装置選びと生活・仕事の工夫

裏側矯正による発音への影響は、多くの場合、時間の経過とともに軽くなっていきますが、装置の選び方や生活上の工夫によって、より快適に過ごせる場合があります。とくに話す機会が多い方や、人前で発表することが多い方にとっては、治療開始のタイミングや装置の種類を検討することが安心につながります。

装置の選択肢には、上顎のみ裏側・下顎は表側で行う「ハーフリンガル」など、滑舌への影響を比較的抑えやすい方法もあります。さらに、日常生活では話すスピードを調整する、会議やプレゼンが続く時期は装置装着のタイミングを相談するなど、負担を軽減するための工夫が可能です。

発音に不安がある方でも、事前に対策を知っておくことで治療中のストレスを減らしやすくなります。ここからは、装置の種類ごとの特徴や、仕事や学校で実践しやすい工夫について順に解説します。

装置の選択肢(フルリンガル・ハーフリンガルなど)

裏側矯正にはいくつかの装置タイプがあり、発音への影響を考える際には、その違いを理解しておくことが役立ちます。上の歯・下の歯ともに裏側に装置をつける「フルリンガル」は装置の目立ちにくさの点で優れていますが、舌が装置に触れる範囲が広くなるため、慣れるまでに時間が必要な場合があります。

一方、上の歯のみ裏側・下の歯は表側で行う「ハーフリンガル」は、装置の目立ちにくさを保ちつつ、装置に舌が触れにくくなるため、発音への影響が比較的少ない選択肢です。特に会話量が多い職業の方や、装置の違和感をできるだけ抑えたい方には、現実的なバランスを取りやすい方法といえます。

どの装置が適しているかは、見た目の希望、治療の難易度、生活スタイルなどによって変わります。当院鶴見ニコ矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医の院長と相談しながら、快適な矯正生活を始めることができます。

仕事や学校での話し方の工夫

裏側矯正の装置に慣れるまでの時期は、話す量やスピードを少し調整するだけでも負担を軽減できます。とくに接客業や営業、講師業など、発声の頻度が多い方は最初の1〜2週間がもっとも違和感を感じやすいため、早口を避け、ゆっくり丁寧に話す意識を持つことが発音安定の助けになります。舌先のコントロールが整いやすくなり、聞き取りやすい声に変わっていきます。

また、長時間続けて話す場面がある日は、こまめに水分補給を行い、口の中の乾燥を防ぐことも効果的です。乾燥は舌が滑りやすくなる原因の一つであり、少し潤すだけでも発音が安定しやすくなります。会議やプレゼンが続く時期は、必要に応じて装置の調整やケア方法を相談しておくと、安心して日常を送ることができます。

慣れるまでは無理に完璧に話そうとせず、ゆっくり・落ち着いて話すことで舌の動きが自然に整っていきます。小さな工夫が積み重なることで、裏側矯正中のコミュニケーションを快適に維持しやすくなります。

発表・イベント前の装着スケジュール

大切な発表や面接、学校行事、仕事のイベントが控えている場合は、装置の装着タイミングをあらかじめ相談しておくことで、滑舌の不安を軽減しやすくなります。裏側矯正では、特に装着直後の1〜2週間に違和感が出やすいため、この期間を避けてスケジュールを組むだけでも発音のストレスが大きく変わります。

たとえば、大切なプレゼンを控えていたり、就職活動の面接が続く場合などは、裏側矯正のスタートを少し後ろへ調整するなど、生活の予定に合わせた対応が可能です。当院では患者様のご予定を伺いながら、無理のない計画を立てることで、患者様の生活と治療を出来るだけ両立しやすいよう配慮しております。

治療開始のタイミングで不安がある場合は、遠慮なくご相談ください。

裏側矯正で滑舌が慣れにくいケース

裏側矯正では多くの方が数週間で発音に慣れていきますが、中には滑舌の改善に時間がかかる場合もあります。こうしたケースでは、舌の癖や噛み合わせ、筋肉の動きなど、滑舌に関わる複数の要素が影響していることが少なくありません。

まずは「なぜ慣れにくいのか」を丁寧に整理することで、必要なサポートが見えやすくなります。

当院では、舌が装置に過度に当たっていないか、ブラケットの角度やワイヤーが干渉していないかなど、細かなポイントを確認します。また、舌癖や口腔機能が滑舌に関係している場合には、舌の使い方を整えるトレーニングを提案することもあります。こうした多角的なチェックにより、発音が安定しにくい原因を見極め、負担の少ない調整やサポートにつなげていきます。

滑舌の変化には個人差がありますが、専門的な視点で確認することで改善の糸口が見つかるケースは珍しくありません。ここから、慣れにくい原因と具体的なチェックポイントを順に解説していきます。

慣れにくい原因(舌癖・口腔筋の弱さ・噛み合わせなど)

裏側矯正で滑舌が安定しにくい場合、装置そのものだけでなく、舌の癖や口腔周囲筋の働き、噛み合わせの特徴が影響していることがあります。

たとえば、舌を前に押し出す癖があると、舌先が装置により強く触れてしまい、発音時のコントロールが難しくなることがあります。また、口まわりの筋肉がうまく働いていない場合には、舌の位置が安定せず、音のつながりが乱れやすくなります。

噛み合わせの状態によっては、舌が自然に置ける位置が限られるため、装置が加わることでさらに発音が不安定になることもあります。こうした要素は見た目だけでは判断できないため、矯正専門医が舌の動きや噛み合わせのバランスを丁寧に確認し、慣れにくさの背景を把握することが大切です。

滑舌が悪くなってしまう原因を正しく理解することで、必要なサポートや調整の方向性が見えやすくなり、滑舌の改善に向けたアプローチを取り入れやすくなります。

日本矯正歯科学会認定医による装置の微調整

裏側矯正では、舌にわずかに触れる位置や角度の違いが滑舌に影響することがあります。そのため、発音が安定しにくい場合には、矯正専門医が装置の状態を細かく確認し、必要に応じて微調整を行います。ブラケットの角が舌に強く当たっていないか、ワイヤーが突出していないかといったポイントを丁寧にチェックし、小さな段差を整えることで舌が動きやすくなることがあります。

調整といっても大きく形を変えるわけではなく、あくまで舌の動きを妨げている要素を取り除くための、ごく繊細な対応です。こうした細かなケアにより、発音の引っかかりが軽減され、舌が本来の動きを取り戻しやすくなります。

装置に合わせて舌が慣れていく過程には個人差があるため、気になる点があれば早めに相談することで、より快適な発音環境につながります。当院では日本矯正歯科学会認定医である院長による定期的なチェックや装置の微調整により、滑舌の安定に向けたサポートを行なっております。

発音のトレーニング・MFTの併用

滑舌の安定がゆっくりな場合、舌や口まわりの筋肉の使い方が影響していることがあります。そのようなときに効果的なのが、舌の位置や動きのコントロールを整えるMFT(口腔筋機能療法)です。MFTでは、舌先を正しい位置に置く練習や、飲み込みの動きを整える練習などを通して、舌と口腔周囲筋のバランスを改善していきます。

裏側矯正では舌が装置に触れやすく、慣れのスピードに個人差が出やすいため、発音が不安定な方にはMFTが役立つことがあります。舌の動きが安定すると、装置がある状態でも音が作りやすくなり、発音の引っかかりが少なくなっていきます。また、舌癖や不正な飲み込みのクセが改善されることで、長期的に見ても発音や口元の機能が整いやすくなるメリットがあります。

裏側矯正と舌癖(舌のクセ)・口腔機能の関係

裏側矯正で滑舌に違和感が出る背景には、舌のクセや口腔機能の状態が影響していることがあります。舌癖があることによって、本来以上に裏側矯正によって滑舌が悪くなってしまうケースもあります。

ただし矯正治療によって口腔内の空間が広がることで、舌癖が改善することもあります。

「舌の働き」と「発音の安定」は密接に関わっており、裏側矯正を快適に続けるためにも理解しておきたい重要なポイントです。ここでは、舌癖が発音に与える具体的な影響や、矯正によって舌の位置が改善するケースなどについて解説します。

舌癖が滑舌に及ぼす影響

舌癖とは、舌を前に押し出す、上下の歯の間に挟む、飲み込むときに舌が前に動くなど、習慣的に現れる舌の使い方のクセのことを指します。これらのクセがあると舌の動きが不安定になりやすく、発音に必要な細かなコントロールが難しくなることがあります。裏側矯正では舌が装置に触れやすくなるため、舌癖があると装置への接触が増え、慣れにくさにつながることがあります。

また、舌癖が発音に影響するケースでは、一部の音がこもるように聞こえたり、舌がもつれる感覚が続いたりすることがあります。これは舌が正しい位置に固定されず、音を作るポイントが毎回わずかにずれてしまうためです。舌の使い方が整うと発音の安定が得られやすくなります。

裏側矯正により舌の位置が改善するケース

歯並びや噛み合わせが整うことで、舌が自然に置ける位置が安定し、発音がしやすくなるケースがあります。たとえば、前歯が前方へ傾いている場合や上下の噛み合わせが不安定な場合、舌が正しい位置に収まりにくく、無意識のうちに前へ押し出す癖が生じやすくなります。矯正治療によって歯列が整うと、舌の居場所となるスペースが確保され、落ち着いた位置で舌が働きやすくなることがあります。

舌が安定した位置で動けるようになると、発音のコントロールも自然と整い、裏側装置がある状態でも音が作りやすくなります。特に「さ行」「た行」「ら行」など舌先の繊細な動きが必要な音では、この変化が滑舌の安定につながります。

こうした改善は治療の進行とともにゆっくり現れるため、焦らず変化を見守ることが大切です。舌の位置が整うことで、発音だけでなく飲み込みの動きや口元のバランスにも良い影響が出ることがあります。

MFTの導入で滑舌が安定しやすくなる理由

MFT(口腔筋機能療法)は、舌や口まわりの筋肉の使い方を整えるトレーニングで、裏側矯正で滑舌が気になりやすい方にとって大きな助けとなる方法です。舌先を正しい位置に置く練習や、飲み込みの動作をスムーズにする練習などを通して、舌の動きが安定し、発音に必要な細かなコントロールがしやすくなります。

裏側矯正では装置が舌に触れやすく、初期は舌が思い通りに動きにくいことがあります。MFTを取り入れることで、舌が「どこにあるべきか」を感覚としてつかみやすくなり、装置がある状態でも自然に発音できるようになることがあります。特に舌癖がある場合には、その改善が滑舌の安定に直結しやすく、治療の経過もよりスムーズに進むことがあります。

また、舌の位置が整うと、発音だけでなく、噛み合わせや歯列の安定にも良い影響を与えることがあります。MFTは裏側矯正と相性がよく、専門的なサポートとして取り入れることで、話しやすさと機能面の両立がしやすくなるトレーニングです。

裏側矯正で滑舌が心配な方のための医院選びのポイント

裏側矯正は見た目の目立ちにくさという大きなメリットがある一方で、発音への影響をできるだけ抑えるためには、治療を行う歯科医院の専門性やサポート体制がとても重要になります。とくに、舌癖や口腔機能、発音の仕組みに理解のある専門医が診療にあたることで、滑舌の不安を丁寧に汲み取りながら治療を進めることができます。

矯正治療は歯並びを整えるだけではなく、舌の位置や口腔内の環境にも影響するため、多角的に診断できる医院を選ぶことが安心につながります。また、デジタル分析を使った精密な装置設計や、装置の微調整に対応できる体制があると、舌との干渉を少なくする工夫がしやすくなります。

滑舌の心配がある方は、初診相談で遠慮なく悩みを伝え、対応方針やフォロー方法を確認しておくとよいでしょう。ここからは、医院選びで注目したいポイントを具体的に解説していきます。

裏側矯正の経験・専門的な資格

裏側矯正は、表側矯正に比べて装置の構造が複雑で、舌との距離が近いことから、より繊細な治療技術が求められます。そのため、当院のように裏側矯正の経験が豊富で、日本矯正歯科学会の認定医資格を持つ矯正専門医が治療を担当しているかは重要なチェックポイントです。

専門的な診断力と技術があることで、発音への影響を抑えた装置設計や、舌に干渉しにくいアプローチがしやすくなります。

また、経験豊富な医師は、舌癖や噛み合わせの特徴など、滑舌に影響する細かな要素を見極める力に優れています。「どの装置が合うか」「どのような調整で話しやすくなるか」といった患者ごとの違いに合わせた提案ができるため、安心して治療を進めやすくなります。

裏側矯正を前向きに検討している方ほど、専門性の高い医院を選ぶ価値があります。

発音・舌癖への理解とフォロー体制

裏側矯正では発音が変わりやすいため、舌の癖や口腔機能に対する理解が深い医院を選ぶことが、治療の快適さに直結します。舌の動きや口まわりの筋肉の使い方は、滑舌の安定に大きく関わるため、発音に不安がある方には丁寧なヒアリングや観察が欠かせません。

さらに、裏側装置は舌との距離が近いため、治療中の微調整やケアの案内が重要になります。定期的なチェックで舌に当たっている部分を確認し、必要に応じてブラケットやワイヤーの細かな調整を行うことで、話しやすさが大きく変わることがあります。

こうしたフォロー体制が、治療の満足度に直結すると当院では考えております。

デジタル機器による装置設計の精密さ

裏側矯正では、装置が舌に触れやすい位置にあるため、装置の形状や厚み、取り付け角度が滑舌の快適さに大きく影響します。

デジタル機器を活用した医院では、CTや口腔内スキャナーによる精密なデータをもとに、歯列の形状・舌の位置・咬合のバランスを多角的に分析できます。この詳細な情報を踏まえたシミュレーション設計により、舌に干渉しにくいブラケット配置やワイヤー形状の調整が行いやすくなります。

装置が精密に設計されることで、舌が動きやすいスペースが確保され、初期の違和感が軽減されやすくなります。また、治療中に発音の不安が続く場合でも、デジタルデータをもとに微調整の方向性を判断できるため、負担の少ない改善につながります。発音や舌の使い方に配慮した治療計画を立てられることは、裏側矯正を快適に進めるうえで大きな安心材料になります。

まとめ:裏側矯正と滑舌の関係を理解し、安心して治療を進めましょう

裏側矯正では、装置が舌に触れやすい位置に付くため、初めの数週間は滑舌に変化が出ることがあります。特に「さ行」「た行」「ら行」など、舌先の細かな動きが必要な音では違和感を覚えやすいものの、多くの方は時間の経過とともに舌が装置の位置を学習し、自然な発音へ落ち着いていきます。慣れるまでの期間には個人差がありますが、発声練習や舌のストレッチ、口腔環境を整える工夫を取り入れることで、日常生活の話しづらさを和らげやすくなります。

また、滑舌に影響しやすい舌癖や口腔機能を理解しておくと、慣れにくさの原因が見つかり、改善の方向性が見えやすくなります。必要に応じてMFT(口腔筋機能療法)を併用することで、舌の動きが整い、発音の安定につながるケースもあります。

裏側矯正は見た目の自然さに加えて、長期的な歯の健康や口腔機能の向上にもつながる治療です。滑舌が気になる方も、まずは不安をそのままにせず、日本矯正歯科学会認定医の院長が治療を行う当院鶴見ニコ矯正歯科にぜひご相談ください。